CÓRDOBA DE LOS OMEYAS. Antonio Muñoz Molina. Barcelona, Editorial Planeta, 2002.

Es una buena obra. Si tuviera que definirla de una manera concreta, diría que es un resumen novelado de los episodios y personajes más relevantes de la Córdoba Omeya, desde su conquista hasta su devastación. Es pasear por nuestra historia, pero una historia en la que no importan tanto las fechas –sin ser imprecisa- sino el porqué y el cómo de lo que vemos, de lo que sucedió, de las vidas de los personajes que tejieron la historia, desde Abderramán I el Inmigrado al que vemos huir oculto y solo de Damasco después de la matanza de su familia, hasta Hisham II desplazado a la sombra por el gran Almanzor para acabar siendo títere y testigo mudo y prisionero de la destrucción del imperio de sus antepasados. Costumbres, como la distribución de los patios en nuestras casas; hechos, como el vacío del mihrab, o la disposición de las columnas de la mezquita; anécdotas, como el antecedente de Leonardo estrellándose contra el suelo en su intento de volar, o el antecedente legendario del bálsamo de fierabrás de don Alonso Quijano; datos impresionantes de población, de industria… la llegada del papel a occidente, la moda perdurable de los vasos de vidrio para beber… Si de cualquier libro aprendes, se aprecia la mano de un novelista en el trazo de las historias y la forma de relatarlo. Antonio Muñoz hace fácil la lectura, nos la acerca, la ambienta y nos sumerge a través de la anécdota cercana.

El libro ha vuelto a ser publicado, los acontecimientos históricos desde su publicación en 1991 hacen que adquiera un relieve interesante para comprender algunas claves del Islam que también se nos dan en el libro. «Cuando escribí sobre la Córdoba de los Omeya», cuenta Muñoz Molina, «la materia que trataba era casi secreta, se conocía muy poco sobre al-Andalus, sobre esa larga época de la historia de España. Era un tema lejano, y como mucho existía un punto de narcisismo andaluz: querían demostrar que eran también diferentes y que, un buen día, habían llegado los castellanos a destruirles una sociedad tolerante, libre, donde convivían culturas diferentes. Abusaban de ese viejo truco que ha funcionado tan bien, el de presentarse como víctimas cuando en realidad se consideran superiores. Pero ése era un asunto de escala doméstica, pequeño. No había entonces la presencia real que el mundo del islam tiene ahora en nuestras vidas: ni estaban los inmigrantes que hoy llenan nuestras ciudades, ni existía Al Qaeda. Era, además, una época de fascinación por lo oriental. Si llegas a decir que querías tratar de la época romana de Córdoba, hubieras pasado por ser de derechas. El mundo oriental, los porritos y todo aquello, entonces estaba de moda».

En su libro nos da algunas claves para la reflexión en este sentido: “…el Islam es una teocracia en la que no existen diferencias entre la vida civil y religión” (pág. 147); “…uno de los mandamientos del Islam era el de combatir a los infieles: la guerra santa o yihad constituía una tarea tan grata a Dios como la peregrinación a la Meca o el hábito de la oración y la limosna” (pág. 233). La cuestión queda abierta y lamentablemente palabras como “yihad” suenan después de mil trescientos años en nuestros telediarios.

En conclusión, si te gusta la historia, se trata de un libro para revivirla, pero también con claves que te ayudarán a comprender qué está pasando por el mundo.

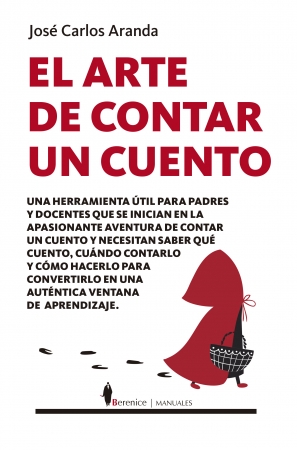

José Carlos Aranda Aguilar

José Carlos, gracias por el comentario. De acuerdo en todo con Muñoz Molina, aunque él lo exprese mucho mejor que yo. Recuerdo que me prestaron La Córdoba de los Omeyas y me la dejé a medias -única obra de Muñoz Molina que dejo a medias- y aquello fue sin duda por el efecto de saturación que lo oriental ha tenido siempre en nuestra tierra. Como el vino, lo poco gusta y lo mucho enferma, pues igual. A mí me aburre el exceso, el exceso mal contemplado y la autocomplacencia en algo que, al fin y al cabo, no dejaba de ser desconocido. ¿Quién sabe cómo vivían y sentían los moriscos de entonces? ¿Tolerancia? quien hable de tolerancia tan a la ligera es que no conoce bien al ser humano. Un abrazo

Me gustaMe gusta